精神科訪問看護全般

2025-03-11

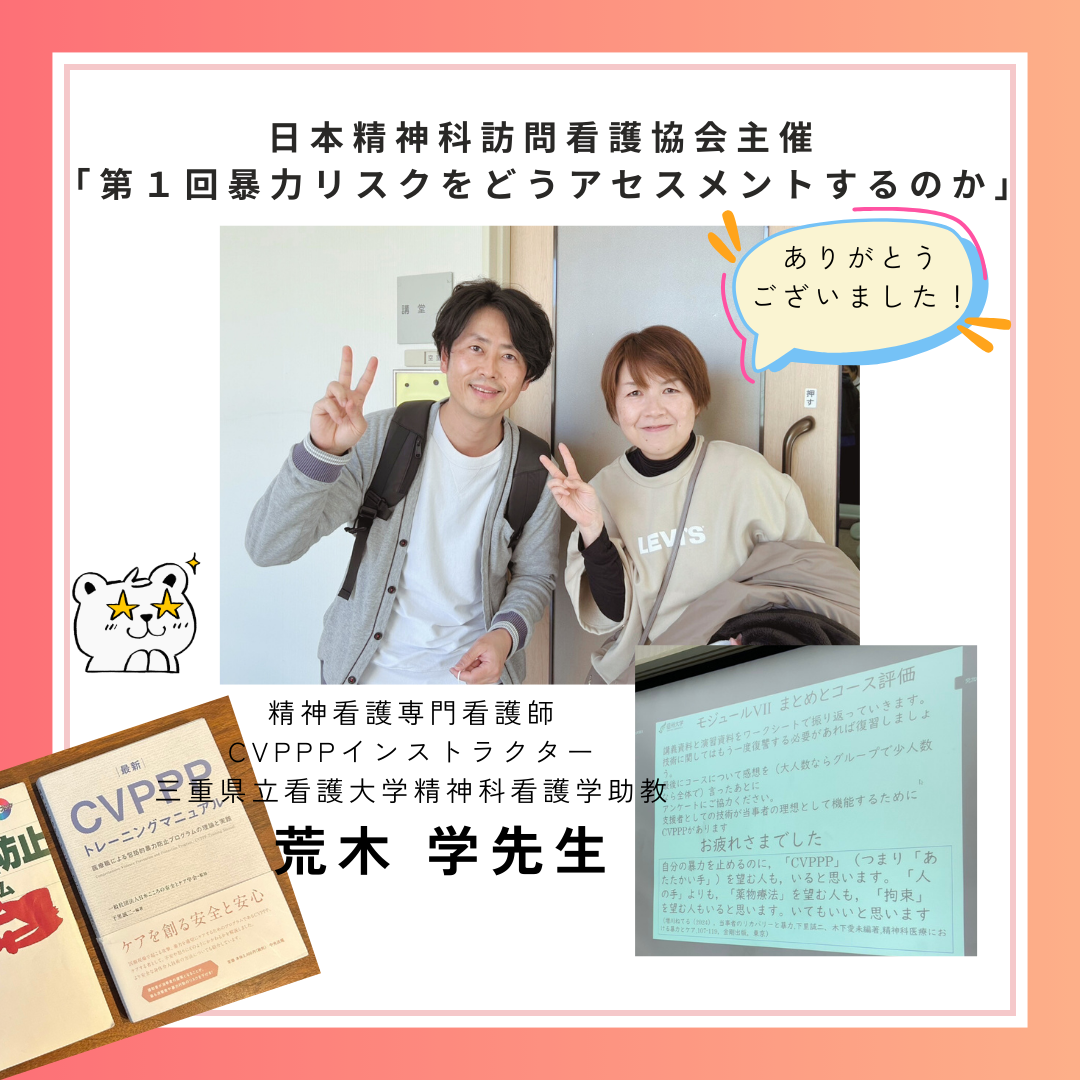

CVPPPのフォローアップ研修 ~荒木学先生~

みなさんこんにちは精神科特化訪問看護聴き上手です。

病棟勤務時代から取り組んでいるCVPPP(包括的暴力防止プログラム)のインストラクターフォローアップ研修を受けてきました。

CVPPPは、常に当事者中心に考えケアするという理念を持つプログラムです。

みなさんこんにちは精神科特化訪問看護聴き上手です。

今日はCVPPPを学ぶ意義について考えてみたいと思います。

精神科医療の現場では、環境の変化や精神状態によって、予期せぬ暴力や危険な状況が発生する可能性があり、訪問看護の場面においても、暴力のリスクはゼロとは言えません。

暴力の誘因となるものを知りそれが起こらないようにするためには、リスクアセスメントの方法と、適切なケアや介入方法を実施できるスキルが必要とされているのです。

CVPPPを学ぶ意味は、大きく分けて以下の3つにあると感じました。

①予防するためのスキル向上

暴力や攻撃的な行動が発生した場合、どう対処するかという「事後対応」も重要ですが、それ以前に暴力を防ぐための関わりができるかどうかが鍵。研修ではそういったことも具体的に学ぶことができました。

例えば、

対象になる方の「普段」を知ることでストレスサインに気づく

言語的・非言語コミュニケーションを意識する。

環境調整を行い、安全な空間を確保するなどです。

②安心安全で落ち着ける環境の提供

特に病棟の精神科医療の現場では、ストレスとなる環境因子が大きく(閉鎖的で自由が制限されている、他の患者さんとの共同生活でプライバシーが少ないなど)イライラしやすい状況です。どんな環境がストレスで、どのように配慮すれば安心できるのか、対象になる方とスタッフの双方が話しあい安心できる環境を作ることが重要であること。

そして、これは形を変えて訪問の場にも言える事であり、地域では、特にお互いに安心、安全を感じることができる環境設定には様々な工夫が必要だと思いました。生活環境は様々ですから、日ごろの関係性がどれだけできているかということも大事な要素の一つです。

③チームとしての対応力向上

個人のスキル向上だけでなく、チーム全体で知識や対応を統一することが必要。スタッフ同士が「安全に関する共通認識」を持つことも大切だなと思いました。

担当者1人で対処するのではなく、チーム全員で連携し、今起きていること、これまでの流れを共有しながらケアを進めること。これはスタッフの心理的安全の確保ともいえます。実際の訪問では複数名で対応させてもらうこともあります。

④ 研修を終えて今後の課題と展望

CVPPPでは暴力リスクに対するアセスメント力を高め、予防的な対応のためのスキルや考え方を学びました。私自身その中で、対象になる方の言動(暴力)だけでなく、その背景を意識できるようになり、パーソンセンタードケアな関わり方について考えるようになりました。

これらを勉強会などでチームに共有していきます。より良い地域看護の為に役立つスキルの一つだと思っています。これからも、学んだことはアウトプットしていきます。アウトプットすると自分の理解度が確認できますし、チーム内で自分とは異なる視点に気づきが得られたり、新しいアイディアが生まれたりします!

勉強会はどなたでも参加できます。インスタで日時を発信していますので、CVPPPに限らず、一緒に学んでいける方はどなたでもご参加ください。ご連絡お待ちしております。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。